カタツムリがやってきた

オカヤドカリ用のガジュマルを沖縄のショップから購入したところ、ガジュマルの葉にカタツムリが付いており、近くに放すこともできずオカヤドカリの飼育アイテムを利用して飼育することにしました。

葉についていたカタツムリは黒く、体調1.5cm ほどで貝の部分も破損している状態でした。

カタツムリの生態

カタツムリは陸生の巻貝(貝が退化したものがナメクジ)で、乾燥と低温に弱いためオカヤドカリと同じ高温多湿の環境で飼育します。

餌

カタツムリは草食ですが、貝を形成するためにカルシウムが必要なため、飼育下では卵の殻などを与えるのが一般的です。

カタツムリがブロック塀に張り付いているのはセメントから溶け出したカルシウムを摂取しているためです。

レタス・きゅうり・にんじん・サニーレタスが好物で、驚くほど良く食べますが、同じ野菜でも産地が違うと全く食べないなど、オカヤドカリと同じ現象が見られました。

意外にもスーパーで売っている個人農家の「 ◯◯さんの野菜 」みたいな感じのサニーレタスとキュウリは全く食べませんが、普通に販売してあるサニーレタスとキュウリはモリモリと食べるので、何かしらの違いがあるのだと思います。

活動時間

カタツムリは夜行性のため強い光が苦手で、日中は地中や落ち葉の下などに身を隠しています。

我が家のカタツムリは毎晩23時頃~翌5時頃まで活動してから地中に潜っていましたが、潜ったまま1週間ほど 出て来ないこともありました。

室内が明るいと夜間でも出て来ません。

寿命

カタツムリの寿命は身体の大きさに比例して長くなり、小型の殻の薄い種類は1年程度か、それ以下だと言われています。

冬眠

カタツムリは暖かければ冬眠しませんが、高温多湿の状態でも長期間活動を停止することがあります。

寄生虫

カタツムリの寄生虫で有名なのは広東住血線虫 ( かんとんじゅうけつせんちゅう ) で、カタツムリやナメクジの生食によって体内に入り、国内でも死亡事例が発生しています。

広東住血線虫の最終宿主はネズミで、広東住血線虫が寄生したネズミの糞を食べたナメクジやカタツムリが中間宿主になり、ナメクジやカタツムリを食べたカエルやトカゲが待機宿主になり、カエルやトカゲをネズミが食べて最終宿主になります。

沖縄では大型のアフリカマイマイやスクミリンゴガイなどを食べているため、広東住血線虫症の多くが沖縄で発生していますが、沖縄に旅行中に食べた生野菜が感染原因と考えられている症例もあります。

カタツムリの蓋 ( エピフラム )

カタツムリは湿度が低く乾燥してくると身体の水分を保つため、貝の入り口に膜(エピフラム)を張って入り口を閉じてしまいます。

エピフラムはカタツムリが出す粘液が乾燥して出来たもので、夏場にエピフラムを張って活動が休止状態になることを夏眠といいます。

エピフラムを張っている場合は飼育環境の湿度が低いため、霧吹きの回数や量を増やすなど水槽内の湿度を高める必要があります。

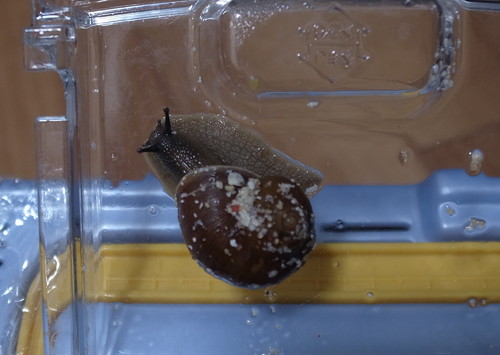

カタツムリの粘液は乾燥すると白くなるので、春~夏にはカタツムリの通り道が白くなって残ります。

カタツムリの粘液は粘液糖タンパク質の混合物質グリコサミノグリカン ( ムコ多糖 ) の一種ムチンが主成分で、ムチンは水溶性のため水分があると水に溶け、乾燥するとムコ多糖が残って白い物質として見えるようになります。

グリコサミノグリカンにはコンドロイチン硫酸やヒアルロン酸などがあり、カタツムリの粘液に含まれるムチンやアラントインも肌に良いらしく、韓国コスメではカタツムリの粘液を使用した化粧品が販売されていたりします。

カタツムリの飼育

カタツムリは森林などに生息しているので、飼育する場合は土や落ち葉などで自然に近い環境を作るのが一般的です。

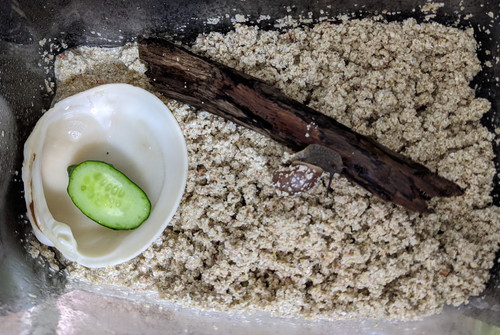

我が家のカタツムリは出会いがイレギュラーだったため、サンゴ砂・流木・石灰石などオカヤドカリと同じ飼育環境で、餌入れには二枚貝を使用しました。

サンゴ砂は塩分が気になったため、新しいものではなく何度か洗って天日干しをしたもの使用しています。

水入れは使用せず、野菜や餌入れ、水槽の壁面に水滴が付く程度に浄水を霧吹きで毎日与えます。

カタツムリは砂に隠れる程度しか潜らないので、床砂の厚みは5cm程度にし、水槽内を雨上がりのような ジメジメした状態にすると夏眠することもなく活発になります。

床砂の交換はオカヤドカリと同じタイミングでしていたので1~2ヶ月に1回程度です。

餌を食べた形跡があれば新鮮なものと交換します。

サンゴ砂を使用しているためか卵の殻に無反応だったので、オカヤドカリが見向きもしなかったカトルボーンを与えると、気に入った様子で上に乗っていました。

越冬

冬眠はカタツムリも負担が大きいため、ヒーターや断熱シートを使用して冬眠を回避します。

乾燥を防ぐため水槽の蓋はラップで塞ぎ、周囲を断熱シートで囲い、水槽の底から シートタイプのヒーターで暖めます。

水槽内が汚れてきたら予備の水槽をセッティングしてヒーターで温度調整を行い、夜になってカタツムリが顔を出したところで水槽を入れ替えます。

飼育レポート

カタツムリは完全な夜行性で光を嫌うため、活動している姿を見ることが稀で、餌の減り具合や移動した跡などを見て無事を確認し、毎日のように餌を替えて霧吹きをします。

発見時は貝が大きく損傷していましたが、それなりに元気な感じでした。

2週間ほど経過すると貝が徐々に修復されていきます。

2ヶ月経過すると随分と修復されました。

6月になってから3日ほど地中から出てこないことがあり、何度かエピフラムを張って長い時は2週間ほど夏眠していましたが、水槽内をジメジメするような環境にしてからは 活発になりました。

4ヶ月経過する頃にはカタツムリ本体が成長したように感じますが、貝は2ヶ月目からあまり変わっていないので、完全修復はしないのだと思われます。

貝が砂に埋まったまま身体を伸ばして食べるような横着をすることも。

身体は結構 伸びます。

2019年12月12日の様子です。

冬眠せずに活動しています。

冬対策が奏功して冬眠することなく越冬しました。

飼育しているカタツムリは寿命が1年程度の小型で、2019年5月から飼育を始め1年近く経った2020年4月に20日ほど砂から出てこなくなった時は死を覚悟しましたが、何事もなかったように出てきてからもよく食べ、まったく寿命など感じさせない日が続きました。

カタツムリの様子に変化が出始めたのは9月になってからで、食欲は以前として旺盛でしたが 日中も地表で寝るようになり、9月13日の夜、水槽の壁面を這っている姿を見ていると吸着力を失った吸盤のように壁面から落ち、そのまま殻に籠もって動かなくなりました。

最後の力を振り絞って姿を見せてくれたのか、我が家へ来てから1年4ヶ月、大往生だった思います。