オカヤドカリの飼育について

ネット上にはオカヤドカリの飼育が簡単という情報を目にしますが、水棲のヤドカリを飼育することに比べたら陸棲のオカヤドカリは飼育しやすいという程度で、実際には温湿度の管理やエサ、脱皮など注意すべき点が多く、良い環境で飼育しようとすれば手間も費用もかかります。

オカヤドカリは熱帯~亜熱帯に生息している生き物なので、九州以北では環境を整えなければ生きていけません。

このサイトの情報が小さな命を守る一助になれば幸いです。

オカヤドカリの記憶力

オカヤドカリには記憶力がないため、甲斐甲斐しく世話をしていても飼い主を認識することはなく、飼い主は常に脅威として知覚されます。

飼い主は愛でているつもりでも、触れられるオカヤドカリは全身で危機を感じているのでハラスメントは止めましょう。

オカヤドカリなどの甲殻類は中枢神経系と末梢神経系を持っており、中枢神経系は神経細胞が発する電気信号(神経インパルス)を中継する複数の神経節で構成され、末梢神経系には内臓器官を制御する自律神経系と筋肉などを制御する体性神経系があり、中枢神経系から枝分かれして全身に張り巡らされています。

人間の「脳」に該当する部分が神経節になり、脳が感覚器官から受け取った電気信号を処理して意思や行動を決定するのに対して、神経節は受け取った電気信号を中継するだけで情報の処理や記憶はされないため、オカヤドカリの行動は自律的または反射的なものになります。

神経による記憶 – シナプス可塑性

シナプスは神経細胞と神経細胞の接合部で、神経細胞間の情報伝達はシナプスを介して行われますが、シナプスには(外部からの刺激に対して変化する)可塑性があることが知られており、甲殻類にもシナプス可塑性が観察されているので、オカヤドカリも同じ刺激に対しては神経レベルで記憶すると思われます。

オカヤドカリの感覚

オカヤドカリを含むエビやカニなどの十脚目は高度な神経系によって痛みなどの苦痛を感じる感覚が備わっているという研究結果があり、スイスやノルウェーなど一部の国では動物福祉法の対象にされています。

カナダにあるクイーンズ大学の研究チームはロブスターが高度な神経系を保持しており、痛みを感じているという研究結果を発表しました。

2018年にスイスではロブスターを含む十脚甲殻類を生きたまま熱湯に入れることを禁止し、輸送の際も自然の状態で保管するという法律を施行しているほか、ノルウェーやニュージランドにも同じような保護規定があり、イギリス政府も2021年にカニ・エビなどの十脚類とイカ・タコなどの頭足類に「感覚」があることを正式に認めています。

我が家のオカヤドカリは皆が棒状温度計をよじ登っては滑り落ちるという行動を繰り返すなど、遊んでいるように見えることもあるので、もしかしたら苦痛だけでなく別の感覚があるのかもしれません。

オカヤドカリの鳴き声

オカヤドカリには声帯がないので声を発することはありませんが、強いストレスを受けた場合などに貝の内側を脚で擦って音を出すことがあります。

オカヤドカリ3号にマウントされている6号の鳴き声

ギッギッギッギッギッ と聞こえるのがオカヤドカリが発している音(鳴き声)で、ストレスを感じているような状況になくても鳴くことがあります。

オカヤドカリが動かない

オカヤドカリは木にしがみついたり岩陰などで丸まったまま、脱皮するわけでもなく、電池が切れたように動かなくなることがあります。

床砂の厚みがないなど砂に潜れないような環境では、餌入れの下などに身を隠した状態で脱皮することがあります。

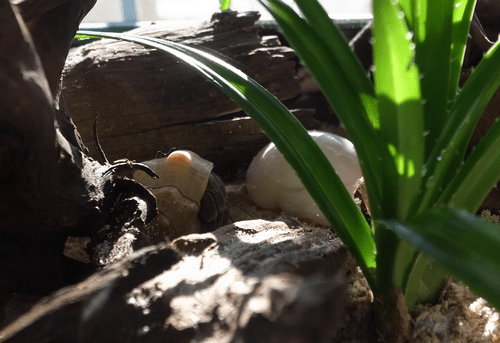

枝の間に挟まって寝ているオカヤドカリ5号

半日から長ければ24時間以上時間が停止したような感じで動きを止めてしまいますが、充電期間が終了すると 何事もなかったかのように活動を再開するので、動かなくても触ったり霧吹きを掛けたりせず、静かに見守ってください。

我が家のオカヤドカリは流木の中に入ったまま他のオカヤドカリが上に乗っても動じず、最長で3日間動かなかったことがあります。

オカヤドカリの力

オカヤドカリは非常に力が強く、バランス感覚も優れているので、ロッククライマーさながらに細い枝からガラス棒まで登ることができ、自重の10倍以上ある物を動かすことができます。

ハサミの力はナイロンメッシュを切断するほど強い

ハサミも非常に強力ですが、オカヤドカリは臆病な生きものなため、カニやザリガニのようにハサミで攻撃してくることはありません。

オカヤドカリと水場

陸棲のオカヤドカリは水中で呼吸できないため、好んで水浴びをすることはありませんが、どんくさいので水入れの中に落ちることはよくあります。

飼育下で繁殖を行う場合は抱卵したオカヤドカリがゾエア(プランクトン) を放出するための海水を入れたプールが必要です。

水場では水に浸かるのを避けるように歩き、霧吹きをしているときも水がかからないような場所に隠れますが、長時間 水に浸かった状態でも平気だったりします。

オカヤドカリの活動時間

甲殻亜門には夜行性の生き物が多いためか、オカヤドカリも夜行性という情報を目にしますが、オカヤドカリの活動は外敵が近くにいるか否かに左右されており、安全を確認できれば昼夜の別なく活動します。

カタツムリのように本当の夜行性の生き物は夜間から早朝まで活動して明け方には砂の中に戻るため、オカヤドカリのように昼間に動き回るようなことはありません。

我が家のオカヤドカリに限って言えば11時過ぎから動き出して15時くらいまで活発に活動し、しばらく大人しくなって23時くらいからガサゴソと活動を再開しますが、午前2時くらいには静かになります。

オカヤドカリの日光浴

爬虫類は体温調整のほかビタミンDを生成するために紫外線が必要ですが、オカヤドカリはビタミンDの生成が不要なので日光浴は必要ありません。

乾燥の危険があるためオカヤドカリは直射日光が差すと必ず日陰に移動します。

直射日光が飼育ケースに当たると飼育ケース内が高温になるため注意が必要です。